Il progetto di una “Trasmissione integrale permanente, con ripartitore di coppia”, simil Audi quattro, era compiuto, e validato a calcolo, come sopra raccontato nel capitolo IL PROGETTO, ed in attesa delle prove. Ma la vettura così concepita non sarebbe stata la gioia dei guidatori, non sarebbe stata “attaccata al terreno”, e non avrebbe vinto nemmeno il Rally degli Asini, con tutto rispetto per questi graziosi animali, se non fosse stato conseguito ed apportato un sostanziale miglioramento: il breakthrough tecnologico sintetizzato in questo capitolo.

Il mondo non si divide tra bianco e nero, buoni e cattivi, neve e sole, alta e bassa aderenza. Ci sono le situazioni intermedie.

Come se la cavavano le 4×4 dell’epoca nelle situazioni intermedie?

E poi ci sono le curve. Le 4×4 inseribili aumentavano sensibilmente, circa raddoppiavano la forza motrice trasmissibile al terreno, con rilevanti vantaggi in spunto, potenza, disimpegno e marcia su bassa aderenza. Ma accrescevano anche stabilità, guidabilità, tenuta di strada, insomma l’handling della vettura? O al contrario erano vetture pericolose, che in accelerazione davano la sensazione di esser incollate al terreno ma poi in curva si comportavano come, se non peggio, di una normale 2 ruote motrici?

L’Audi quattro, con la sua trazione integrale permanente, cioè 4 ruote motrici sempre in presa, rappresentava un significativo miglioramento al riguardo, un passo avanti epocale.

Ma in transitorio? Nelle situazioni “grigie”, intermedie? su bassa e bassissima aderenza, ove su tale vettura era consigliato o necessario bloccare i differenziali, con ciò degradandola ad inseribile?

A me piacciono le curve

Mi sono sempre piaciute, tant’è che una celebre artista, gemella di una ancor più celebre scienziata, mi regalò, con dedica, un libro delle sue opere, appunto “Curve”.

non potrò mai dimenticare quel mattino, squillò il telefono, era la loro nipote Rita: Roberto, tieniti forte! la Zia ha vinto il Nobel!

…

Mi sembrò una occasione irripetibile quella di aver sottomano un veicolo di cui poter migliorare il comportamento in curva.

Se la Delta Integrale era così attaccata al terreno, era anche perché nella progettazione l’ho sempre immaginata in curva, prima che impantanata nella neve.

…

Per ottenere un prodotto di successo bisogna immedesimarsi nel prodotto e nel suo utilizzo, così come definito nella cosiddetta “missione veicolo”, che a sua volta è definita dall’Alta Direzione.

Sembra lapalissiano, ma il principale punto di forza della Delta integrale fu l’esser stata pensata per stare in strada, non per andare fuoristrada!

…

A pigiare sull’acceleratore in rettilineo sono tutti buoni – o almeno lo eravamo quando non c’erano limiti di velocità, telecamere, tutor e nemmeno droni – ma poi molti frenano prima della curva, qualcuno incautamente frena durante la curva, e così facendo rischia di andare dritto o finire in testacoda: io aspiravo ad una vettura in cui curvando venisse voglia di accelerare…

Curve aerodinamiche

Le curve la Delta Integrale le aveva non solo nel DNA meccanico, ma anche nella carrozzeria: la Delta Integrale rappresenta un passaggio epocale dalle linee squadrate degli anni ’70 – ’80, dalle scatolette minimaliste alle forme tondeggianti, passaggio che esplose una decina di anni dopo su tutte le vetture. Il primo elemento curvo la Delta lo ebbe con il doppio faro tondo voluto dall’Amministratore Delegato ing. Vittorio Ghidella, al posto del faro rettangolare della Delta originale – cosa che fece inalberare il designer Giorgetto Giugiaro che non vi riconosceva più la sua creatura – e poi proseguì bombando sempre di più cofano e passaruote, per consentire cerchioni e pneumatici sempre più larghi nonché sempre più accessori nel vano motore, ed uno sfiato olio sempre più alto. In curva la vettura raggiungeva accelerazioni trasversali prossime al g, cioè alla forza di gravità, quindi occorreva evitare, anzi proprio escludere, che l’olio potesse andarsene via dal motore, e dal cambio, attraverso lo sfiato, o peggio ancora finisse in turbina, attraverso il ricircolo dello sfiato olio.

La mia critica alle scatole squadrate non è solo estetica, con tutto rispetto, ma anche funzionale. La Thema nella versione 2000 i.e. turbo raggiungeva i 218 kmh, la Delta, con lo stesso motore, raggiungeva a stento i 210, pur avendo superficie frontale minore (era 13 cm più stretta). Perché? Perché Thema aveva linee arrotondate, era stata studiata nella Galleria del Vento, ove i traccianti sembrano chiome al vento, invece Delta era appunto squadrata, aveva un Cx (coefficiente aerodinamico) disastroso, circa 0.5, mentre quello della Thema e di altri modelli nati in quegli anni era prossimo a 0.3.

A parte i primordi, fino a tutti gli anni ’60 l’automobile aveva sempre avuto gradevoli linee curve. Il ritorno alle curve rappresentò una rivoluzione culturale, il ritorno alla bellezza ed al piacere dopo l’oscurantismo delle linee squadrate.

Anche le scatolette quadre probabilmente volevano essere una rivoluzione culturale – termine allora di moda -, un elemento di contestazione dell’auto, vista all’epoca come espressione della mentalità cosiddetta “piccolo borghese”, nonché dell'”imperialismo” delle Case automobilistiche, ed invece furono una degenerazione, perché le linee squadrate peggiorano l’aerodinamica, aumentano i consumi e rendono più pericoloso il veicolo in caso d’incidente.

Differenziali a scorrimento limitato e autobloccanti

In curva ciascuna ruota descrive una traiettoria diversa dalle altre, quindi ruota a velocità sia pur poco differente dalle altre.

In ogni situazione serve che una ruota non vada in spin, perché perde aderenza, sia longitudinale – cioè non da contributo alla accelerazione o frenata – sia laterale, cioè non da contributo alla stabilità laterale della vettura, alla sua guidabilità, al fatto che la vettura vada dove vuole il guidatore e non dove la portano le leggi della fisica.

Quindi serviva qualcosa tale per cui un asse, una ruota non potesse andare troppo facilmente in spin, ma al tempo stesso disponesse sempre di libertà di movimento rispetto all’altra / alle altre.

Che fare?

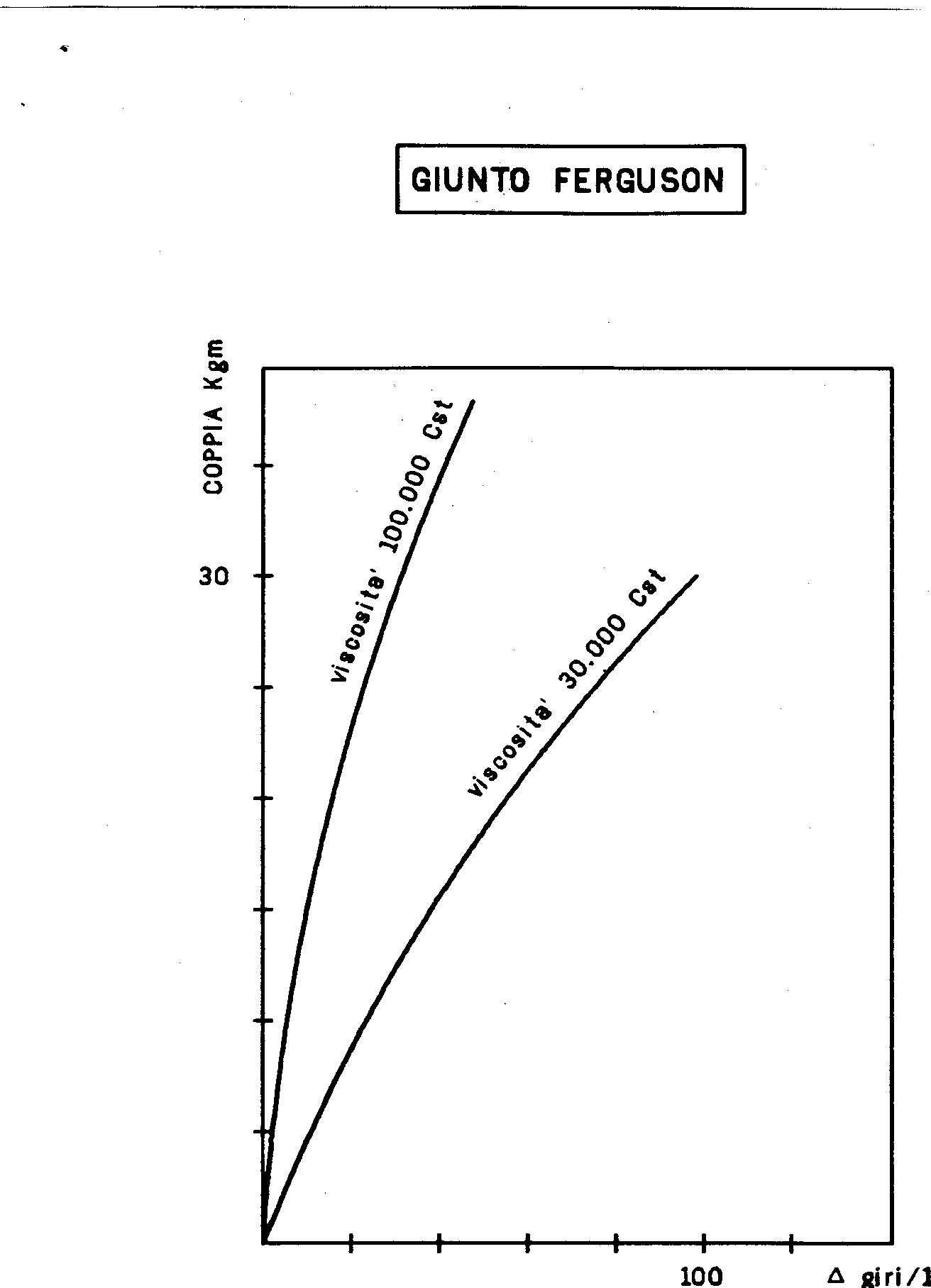

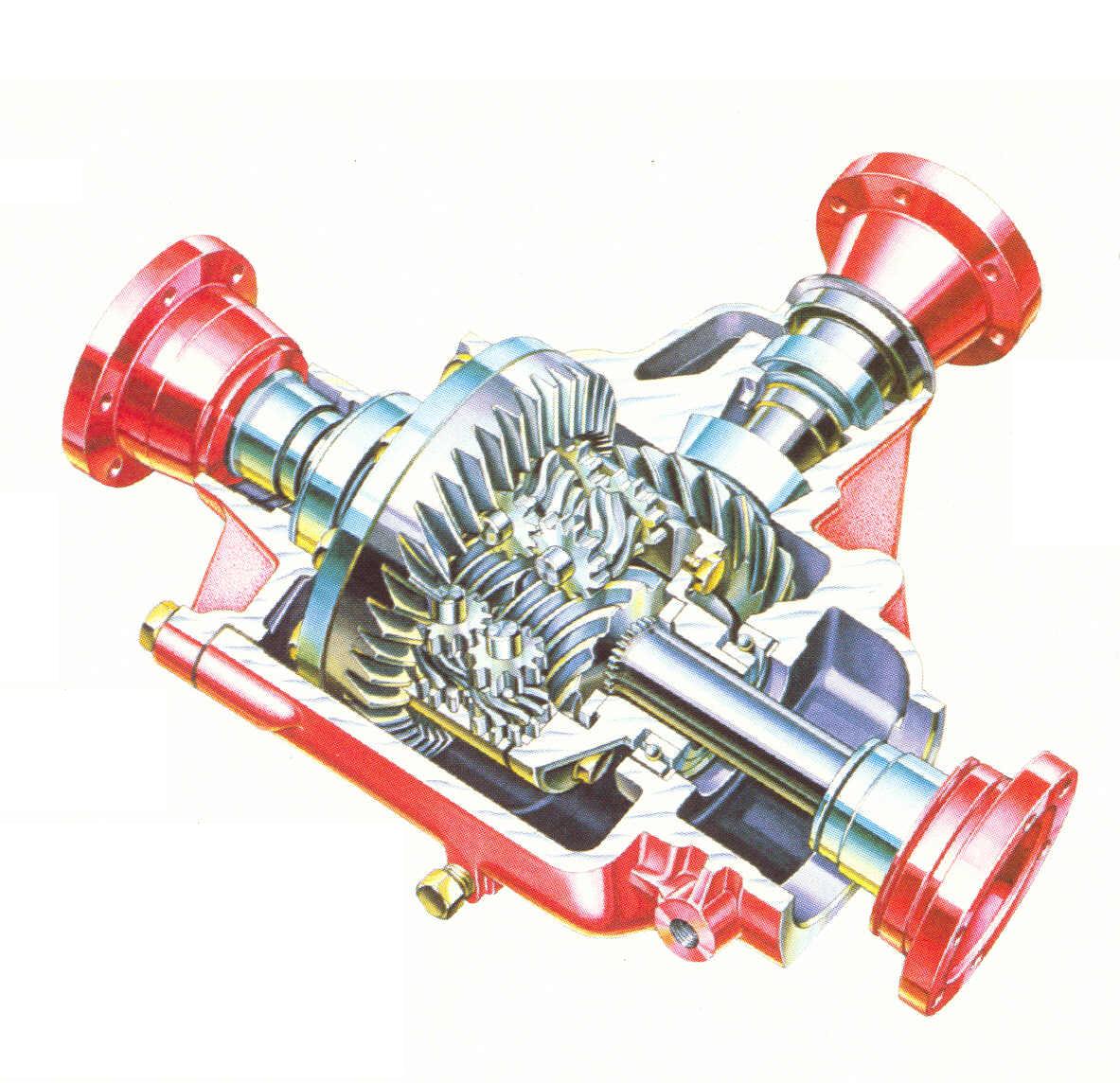

Era necessario prevedere non i bloccaggi meccanici, on-off, 0 o 100%, che caratterizzavano l’Audi quattro e pure i prototipi dimostrativi Italdesign, ma i cosiddetti “differenziali a scorrimento limitato”, cioè che lasciassero libere le due ruote di ruotare con diversa velocità, cioè l’una rispetto all’altra, ma non troppo, facessero cioè una azione di freno sulla ruota che andava in spin e trasferissero coppia a quella che era in presa.

Però una cosa è il dire, cioè il concetto di differenziale a scorrimento limitato, limited slip differential, LSD, altra è che fossero concretamente disponibili.

Per la verità esistevano i cosiddetti “differenziali autobloccanti”, che rientravano nel concetto di scorrimento limitato, ma, come dice il nome, lo estremizzavano: un po’ ruvidi, poco progressivi, talora rumorosi. Il più famoso era lo “ZF”, presumibilmente dal nome della Azienda che lo commercializzava. Erano utilizzati nelle competizioni, e come differenziali posteriori su alcune vetture potenti e sportive, talora come optional; non mi risultano utilizzi come differenziale anteriore, se non nelle competizioni, perché provocavano reazioni sullo sterzo. Potevano esser adatti al caso nostro?

La Fulvia del Drago

La raggelante risposta me la diede uno dei Responsabili della Sperimentazione Strada Lancia:

quando era un giovane sperimentatore di belle speranze un giorno ebbe tra le mani la mitica Lancia Fulvia con cui Sandro Munari, il Drago, aveva incredibilmente vinto il Rally di Montecarlo nel 1972: la prima vittoria italiana in questo prestigioso e difficile Rally, incredibile perché a quel tempo vittorie di tale prestigio apparivano off limits per vetture praticamente di serie, a competere con Porsche ed Alpine. Salito in macchina, si produsse in una partenza sprint, e centrò subito il pilastro di fianco alla rampa: non aveva bevuto un bicchierino di troppo, semplicemente si era trovato uno sterzo così duro da prenderlo alla sprovvista. Effetto del differenziale autobloccante anteriore tarato molto alto, cioè ad elevata percentuale di bloccaggio, circa 90%. A mio modesto avviso il guaio non era capitato nella curva, ma nella controcurva, ma il risultato finale non cambia.

Era necessario trovare qualcosa di molto più progressivo. Tra le mie attività istituzionali c’era anche esaminare i brevetti nel campo di cambi e trasmissioni, quindi osservavo se per caso si profilasse qualcosa di utile all’orizzonte, ma purtroppo no. Mi guardavo intorno, e speravo in un po’ di fortuna.

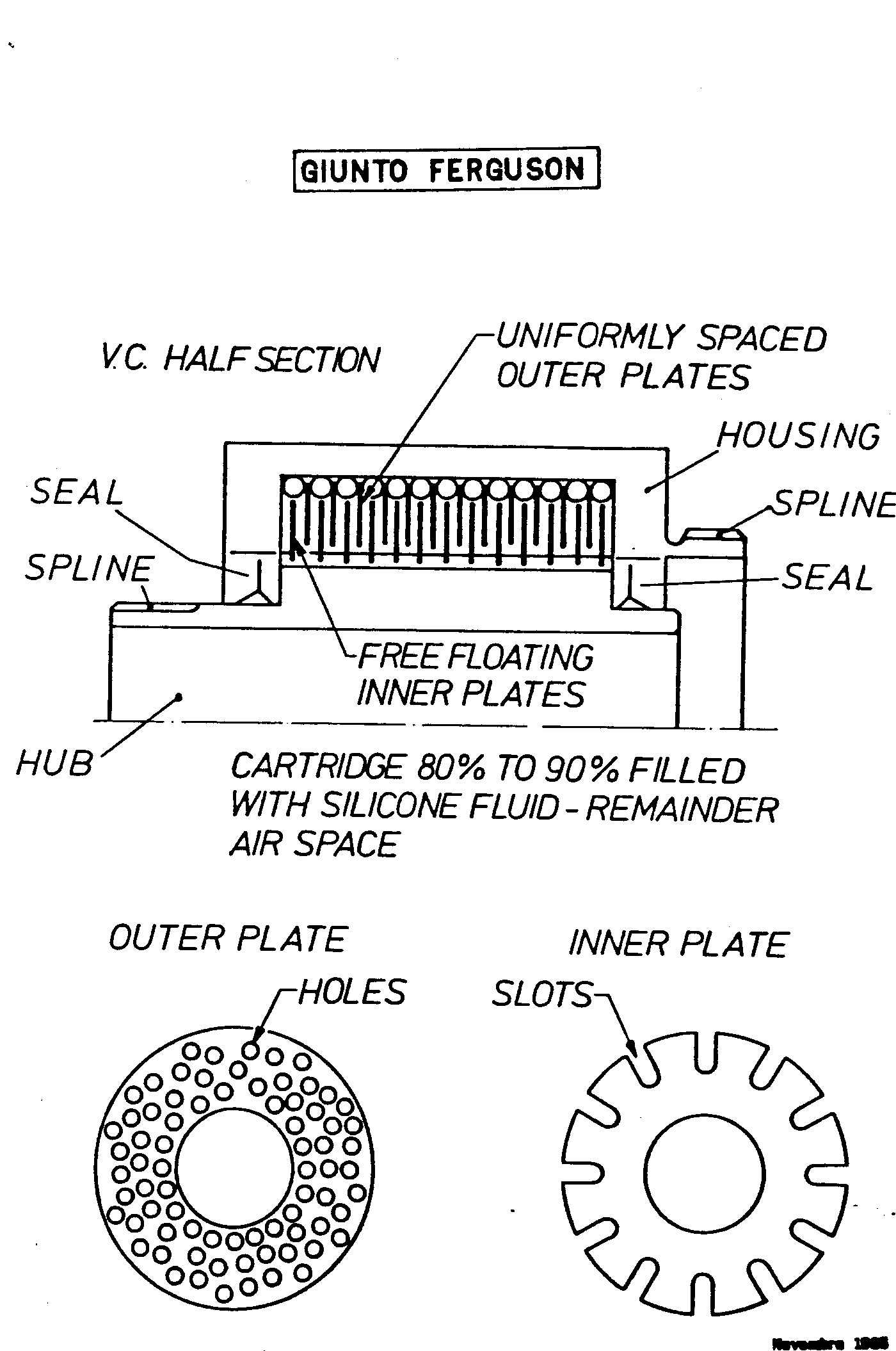

Il giunto viscoso Ferguson

La lettera di Agnelli

La fortuna arrivò: un giorno bellissimo, anzi eccezionale, la signora Giuseppina Savarino, nostra Segretaria, depositò sul mio tavolo una lettera, dicendomi: Roberto, fai attenzione, dev’esser importante!

Io facevo attenzione a tutto, ma il mio tavolo ripieno di documenti evidentemente non le ispirava fiducia. La lettera era indirizzata ad Umberto Agnelli, da lui girata all’ing. Ghidella, da lì al Direttore Tecnico ing. Paolo Scolari, da questi all’ing. Sergio Zambrano che era Responsabile di Sviluppo della Panda – nonché futuro Direttore Tecnico di Fiat Auto – ed al Direttore dei Cambi, che la girò a me. Che fui l’unico a provvedere e rispondere fattivamente, anzi a buttarmi a pesce su questa opportunità.

La lettera era intestata Harry Ferguson Ltd.: che sarà? A quei tempi non esisteva Google, e neanche Bing. Però il mondo è piccolo, pronunciando al telefono il nome Ferguson, al mio collega di ufficio – il buon Oscar Konjedic – venne in mente che una decina di anni prima aveva provato con successo un giunto Ferguson su una Fiat 128: sarà la stessa cosa? E come era andato quel giunto? Bene, appunto. Ed era andato in produzione? No. Perché? Oscar allargò diplomaticamente le braccia.

La missiva era firmata da tale Lord Sheldon, Chairman. Uh che bello, corrispondere con un Lord! Per di più Chairman! Mi verrà poi in mente il mio primo capufficio, ero appena entrato al Centro Ricerche Fiat, lui era Responsabile del Progetto Motore Eolico, alias mulino a vento: sì, negli anni ’70 già progettavamo motori eolici, per produrre energia elettrica! Sotto la guida di chi? Dell’ing. Michellone, ovviamente: solo a lui negli anni ’70 poteva venire questa idea! Un giorno al mio capufficio arrivò una telefonata: “Sono il Principe …”: gli interessava capire se questi motori eolici potevano esser utili nella sua tenuta in Africa. Il mio capufficio ci mancò poco rispondesse “e io sono Napoleone!”. A fine telefonata mi domandò, perplesso: Ma sarà vero? e chi sarebbe questo principe? Il nome del Principe era molto famoso, ma eravamo abituati a leggerlo su un monumento… vicino al Politecnico…

Io invece non dubitai un istante e mi attivai subito. Scopersi una situazione convulsa. Dopo i prototipi di 10 anni prima, la Ferguson aveva inviato giunti prototipali per la Panda 4×4, che erano stati provati con risultati positivi, ma le era stato comunicato vagamente che servivano giunti di forma diversa, e nemmeno erano stati pagati. Inviati tali nuovi giunti, non aveva più saputo niente né delle prove, né dei risultati, e tanto meno il pagamento. Anni dopo invierà giunti prototipali pure alla Squadra Corse, cioè all’Abarth, e nemmeno questi le saranno pagati, in un primo tempo: poi su mia richiesta interverrà l’ing. Martini, degli Acquisti Fiat Auto, di cui vi parlerò più avanti. Lord furibondo! I risultati delle prove? Secretati!

Lord Sheldon, “John”, era appunto il Chairman della Società Harry Ferguson Ltd., nonché genero dell’omonimo fondatore. La società aveva base a Coventry, il distretto industriale British più attivo in campo automobilistico, sviluppava e produceva in piccola serie giunti viscosi, per trattori e per le corse. C’era stata persino una FF, cioè Ferguson Formula nell’ambito delle competizioni automobilistiche.

Torno un momento sul motore eolico: il suo progettista era il Signor Drago, un grande progettista: in precedenza aveva progettato persino funivie! Se la funivia che utilizzate per sciare l’ha progettata lui, potete stare tranquilli!

…

…

…

Il sistema definitivo

Progettammo quindi un secondo sistema di trazione integrale, altamente innovativo e completamente intercambiabile con il primo, che, tra le altre cose, comprendeva un giunto viscoso Ferguson e un differenziale Torsen: non si dovevano nemmeno buttare via i prototipi già costruiti, bastava sostituire qualche sottosistema.

Cosa è il Torsen? come siamo pervenuti dal primo al secondo sistema di trasmissione integrale? Comprate il libro e lo saprete!

Voi pensate che il sistema altamente innovativo sia stato ben accolto dall’establishment, immediatamente provato e deliberato? Ma figuriamoci!

Per fortuna, avevamo fin da subito firmato un Contratto di Fornitura con Steyr, società di Graz, Austria, per la costruzione su nostro disegno di alcuni particolari della trasmissione, e un Contratto di Sviluppo, con cui la Steyr si impegnava a svolgere un certo numero di prove, ovviamente a nostro carico.

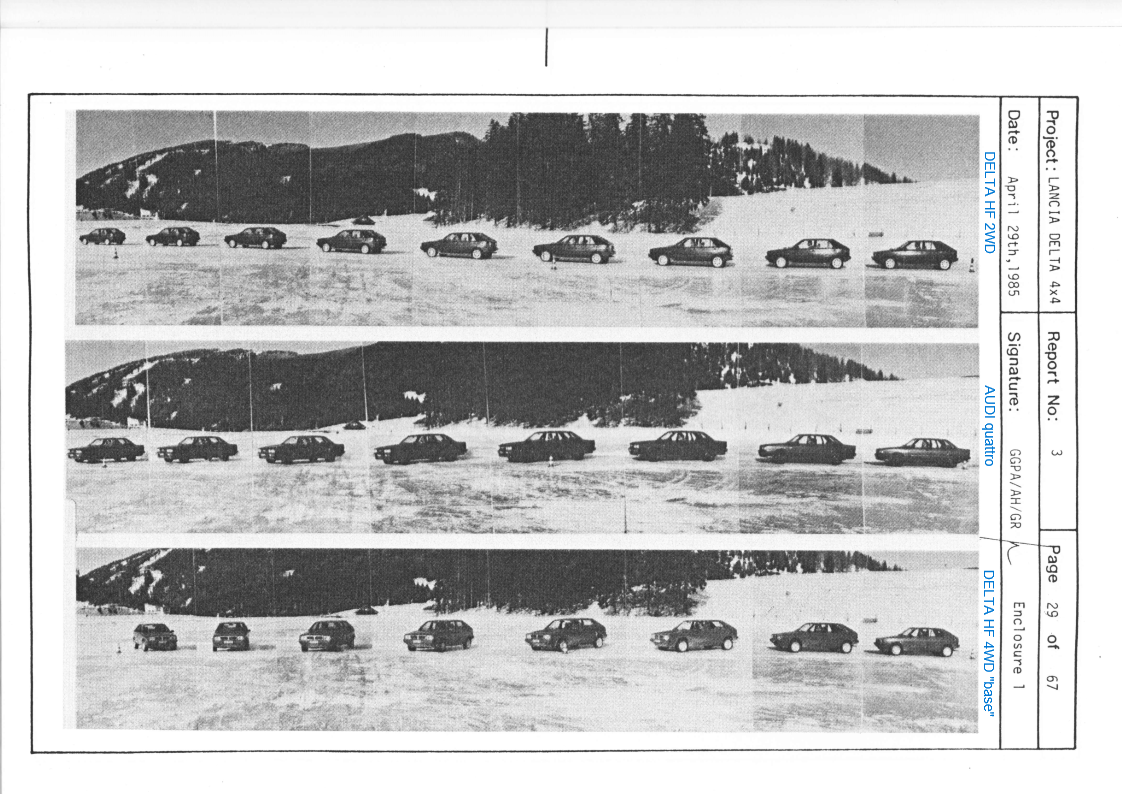

I meticolosi tecnici austriaci oggettivavano la situazione, fotografando su un circuito, non ricordo se il loro o quello di Zeltweg, una Delta 4WD ed una Audi quattro che si rincorrevano ed acceleravano gradualmente: per quante migliorie e varianti ideasse ed apportasse la Sperimentazione Strada Lancia, agendo sui parametri caratteristici della sospensione, camber ecc., il risultato era sempre lo stesso: ad un certo punto la Delta andava in testa coda e l’Audi continuava ad accelerare.

Allora provarono la soluzione innovativa, l’Audi quattro andava in testacoda, mentre la Delta 4WD continuava ad accelerare, ed accelerava molto!

Alla ricerca dei giunti Ferguson

Tutto fatto? Buona fine? Neanche per sogno! Servivano i pezzi, occorrevano i giunti Ferguson e i Torsen in quantità sufficiente per ripetere le prove di Delibera! C’era una Delibera per un sistema basato su giunti che nemmeno si sapeva chi li avrebbe prodotti, e quando! Ed eravamo già prossimi alla Delibera a Produrre, occorreva costruire le vetture preserie, le vetture per i giornalisti, tra pochi mesi saremmo stati in produzione!

…

,,,

,,,

Delibera!

I pezzi prototipali arrivarono in tempo utile per ripetere e concludere le prove di delibera, così pure i pezzi costruiti con attrezzature definitive (o quasi) per le preserie; la produzione Lancia Delta 4WD iniziò al 1° aprile 1986 come programmato. E non era un pesce!

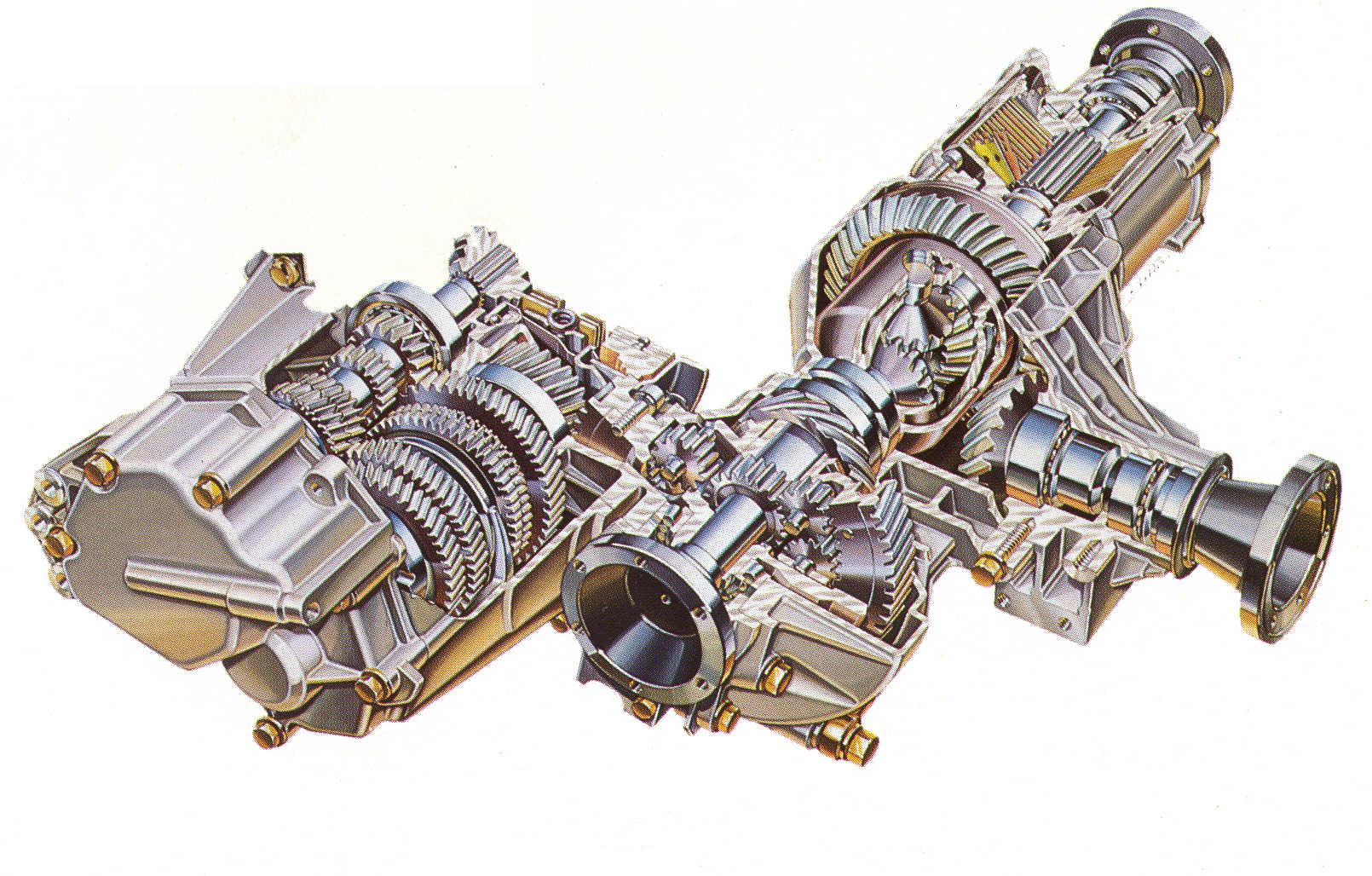

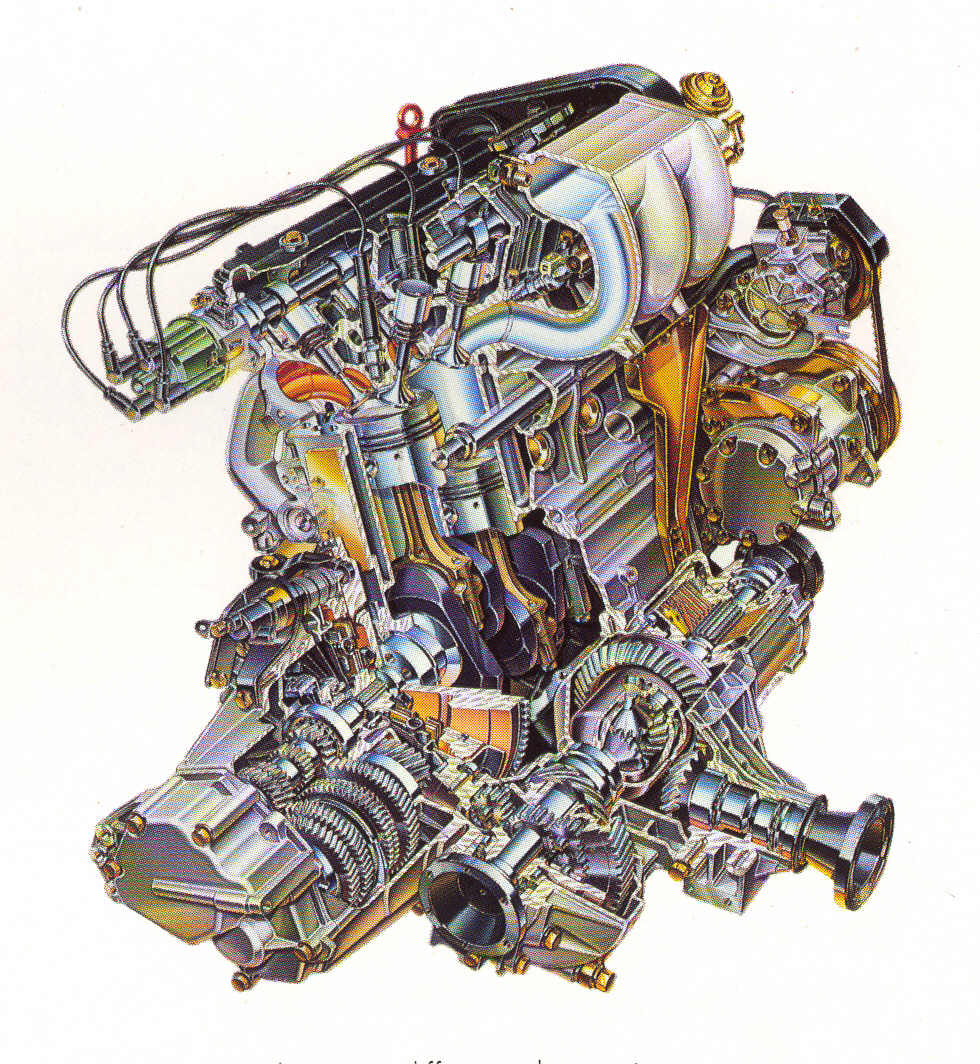

Ecco qui il core del sistema (ci sono inoltre alberi, giunti, semiassi, attacchi, ecc.), la parte anteriore:

Vi sembrano troppo grandi cambio e PTO? Eccoli qui abbinati al pregevole motore:

differenziale posteriore Torsen

link a

LA PRESENTAZIONE ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO: GLI ULTIMI RITOCCHI